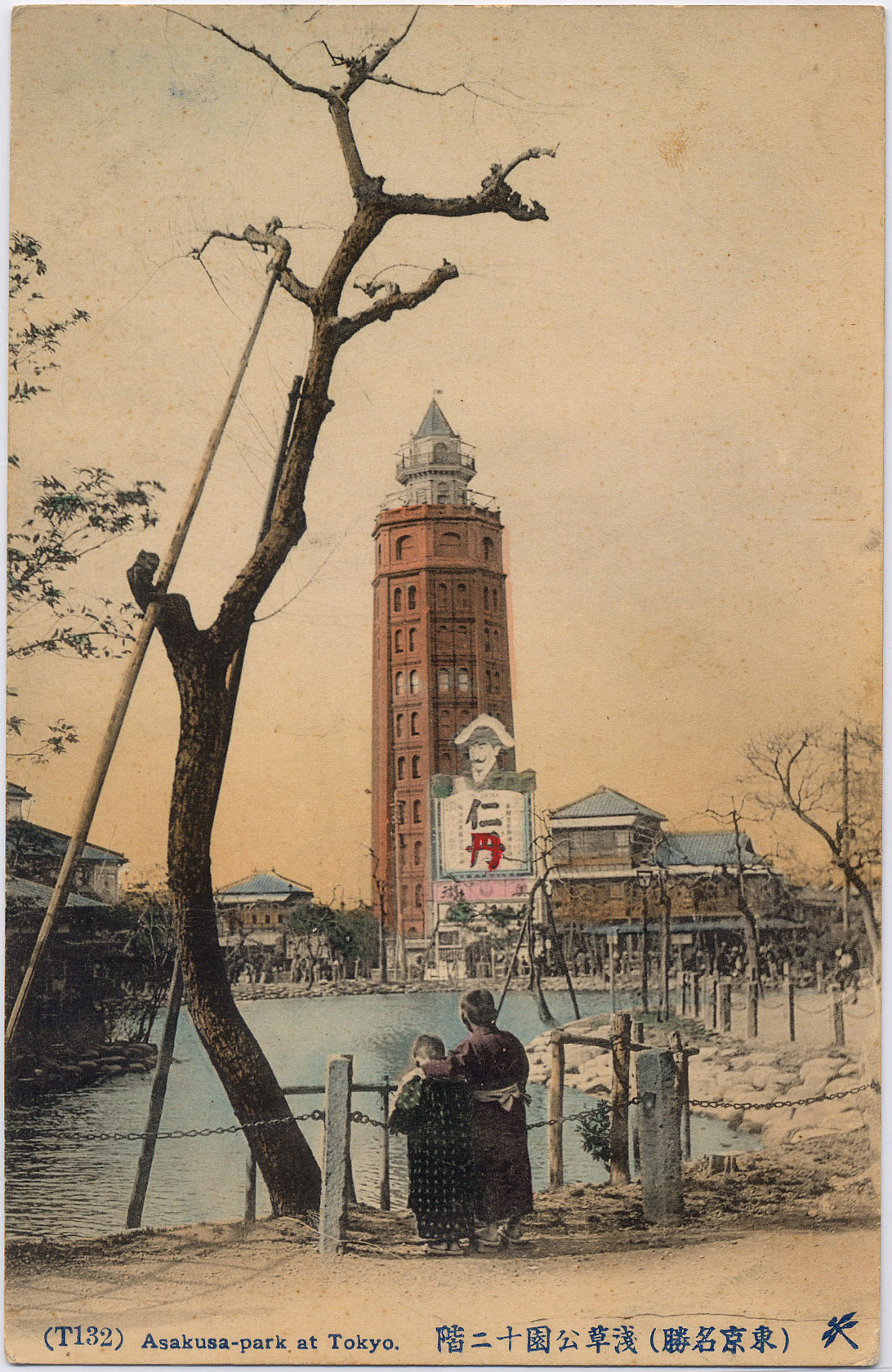

11月10日は「エレベーターの日」です。由来は、東京浅草の凌雲閣

1890年の今日、凌雲閣に日本初のエレベーターが設置されました。(後に危険性が高いとして運転が中止されました)#江戸東京博物館 には凌雲閣の1/10模型があります。最近では #鬼滅の刃 にも登場し注目された凌雲閣ですが「日本初のエレベーター」という点にも注目してご覧ください!#エレベーターの日 pic.twitter.com/A8tMfSrzGG

— 江戸東京博物館 (@edohakugibochan) November 10, 2020

不明 - 絵葉書, パブリック・ドメイン, リンクによる

【2024年11月加筆】

[Updated November 2024]

1. エレベーターの日の由来と歴史

エレベーターの日は、1890年(明治23年)11月10日に日本初の電動式エレベーターが東京の浅草に完成した12階建ての展望塔「凌雲閣」に設置されたことを記念しています。この日を記念して、1979年に一般社団法人日本エレベーター協会が「エレベーターの日」と定めました1。

2. 2024年のエレベーターの日のキャンペーン

2024年11月10日には、全国でエレベーター・エスカレーターの安全利用キャンペーンが実施されます。このキャンペーンは、国土交通省の後援と昇降機関係団体の協賛を受けて行われ、エレベーターやエスカレーターの利用における安全意識の向上を目的としています1。

3. エレベーターの最新技術とトレンド

エレベーター技術は年々進化しており、2024年には以下のような最新技術が注目されています:

- スマートエレベーター:AIを活用したエレベーターは、利用者の行動パターンを学習し、効率的な運行を実現します。

- エネルギー効率:再生可能エネルギーを利用したエレベーターや、エネルギー消費を抑える技術が導入されています。

- 安全性の向上:地震や火災時の安全対策が強化されており、非常時に自動で最寄りの階に停止する機能などが追加されています。

4. 世界の高層ビルとエレベーター

エレベーターの日にちなみ、世界の高層ビルとそのエレベーターについても触れてみましょう。2024年現在、世界で最も高いビルはドバイのブルジュ・ハリファであり、その高さは828メートルです。このビルには、世界最速のエレベーターが設置されており、時速64キロメートルで移動します2。

5. 日本の高層ビルと展望スポット

日本にも多くの高層ビルがあり、エレベーターで雲を凌ぐ高さを体験できます。例えば、東京スカイツリーは高さ634メートルで、展望デッキからは東京の絶景を楽しむことができます。また、大阪のあべのハルカスは高さ300メートルで、日本一高いビルとして知られています2。

6. エレベーターの安全利用の重要性

エレベーターやエスカレーターの安全利用は非常に重要です。日本エレベーター協会は、エレベーターの日に合わせて安全利用の啓発活動を行っており、利用者に対して以下の点を呼びかけています:

- エレベーター内でのマナー:走らない、押し合わない、静かに利用する。

- 非常時の対応:地震や火災時にはエレベーターを使用せず、階段を利用する。

- エスカレーターの利用方法:立ち止まって利用し、歩行しない1。

7. エレベーターの日に関連するイベント

エレベーターの日には、全国各地でさまざまなイベントが開催されます。例えば、東京や大阪では高層ビルの展望台が特別料金で開放されることがあります。また、エレベーターの歴史や技術を紹介する展示会や講演会も行われます1。

8. エレベーターの未来

エレベーター技術は今後も進化し続けるでしょう。特に注目されているのは、以下のような技術です:

- 磁気浮上式エレベーター:ケーブルを使用せず、磁気の力で上下するエレベーターが開発されています。これにより、より高いビルへの対応が可能になります。

- 横移動エレベーター:従来の上下移動に加え、横方向にも移動できるエレベーターが研究されています。これにより、ビル内の移動がさらに便利になります2。

9. エレベーターの社会的役割

エレベーターは、現代社会において欠かせないインフラの一部です。高齢者や障がい者にとって、エレベーターは重要な移動手段であり、バリアフリー社会の実現に貢献しています。また、都市の高層化に伴い、エレベーターの需要はますます高まっています1。

10. エレベーターの日を楽しむ方法

エレベーターの日を楽しむためのアイデアをいくつか紹介します:

- 高層ビルの展望台を訪れる:東京スカイツリーやあべのハルカスなどの展望台からの眺めを楽しむ。

- エレベーターの歴史を学ぶ:博物館や展示会でエレベーターの歴史や技術について学ぶ。

- エレベーターの安全利用を実践する:日常生活でエレベーターやエスカレーターの安全利用を心がける1。

これらの情報を通じて、エレベーターの日をより深く理解し、楽しむことができるでしょう。

1: 一般社団法人日本エレベーター協会 2: 世界の高層ビルとエレベーター